キンバリー地方の赤い大地を灼熱の太陽が焼きつける昼下がり。

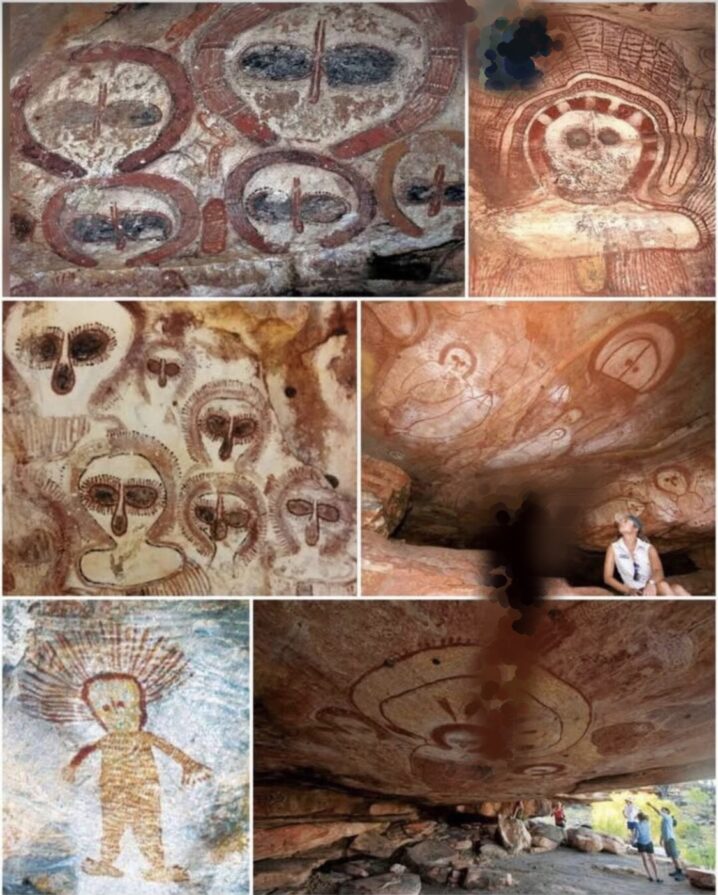

考古学者のエリック・モーガンはウナンブラン地域の洞窟で4万年の時を超えた「ワンジナ」の岩絵に触れた瞬間、頭蓋骨の奥で雷鳴のような轟音が響いた。

卵形の巨大な顔、口を持たないその存在は彼の網膜に焼き付くようにして「見えない何か」を伝えようとしていた。

人類が忘れたもう一つのニューロン、土地と水と共鳴する「第六感覚」を覚醒させるための先住民アボリジニが残した神経科学的な暗号だった。

ブラッドショーの記憶

エリックはグウィオン・グウィオンと呼ばれる赤褐色の人物像が描かれた岩壁に目を奪われた。

紀元前1万7000年。

最後の氷河期に生きた狩猟民たちは、なぜこれほど鮮やかな「血の色」で自らを描いたのか?

彼の指先が絵の具の剥がれかけている部分に触れると、突然、視界が歪んだ。

蜂の巣の蝋と酸化鉄を混ぜたという謎の顔料が皮膚から神経系に浸透していく。

そして彼は見た。

細身の人物たちが雷雲を呼ぶ儀式のダンスを踊りワンジナの霊が雨を降らせる瞬間を。

それは幻覚ではない。

絵の具に封じられた「量子ドット」のような微粒子が人間の脳内で長期記憶を司る海馬を刺激し祖先の体験を再現していたのだ。

ドリームタイムの神経回路

「ワンジナは話さない。彼らは『夢』で思考を伝える」

現地のアボリジニ長老、ジョニー・バラップはエリックにそう囁いた。

口を持たない存在が象徴するのは言語以前の「非線形コミュニケーション」だった。

現代人の脳は左半球の言語野に依存しすぎて、右半球が司るイメージ思考を退化させている。

しかし、ワンジナの岩絵を凝視することで両半球を結ぶ脳梁(きょう)に新たなシナプスが形成される。

ジョニーは洞窟の奥へ導き儀式的に修復されたばかりの黒と白のワンジナ壁画の前で大地に耳を当てさせた。

「聞け……ワンジナの鼓動を」

地中から響く低周波は人間の聴覚閾値を超えていたが皮膚の振動覚がそれを捉え、脳幹から視床下部へと伝達される。

土地の「声」を感知し、全ての人類が持っていた環境と交感するニューロンの名残だ。

失われた顔料の科学

エリックはグウィオン・グウィオンの絵の具のサンプルを分析した。

すると酸化鉄に混ざっていたのは蜂の巣の蝋でも卵白でもなく先住民が「聖なるキノコ」と呼ぶ菌類の抽出物だった。

それは脳内のデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)を一時的に解体し集合的無意識へのアクセスを可能にする幻覚剤。

しかし、それ以上に驚くべきは顔料中にナノレベルで分散した「磁性鉱物」の存在だ。

これらは地磁氣と反応し壁画の前で特定のポーズを取ると脳内に微弱電流を発生させる。

アボリジニのシャーマンは、この技術を使って「ワンジナとの対話」を可能にしていた。

壁画は単なるアートではなく、一種の「生体インターフェース」だった。

ユネスコ遺産の陰で

この発見は文化保護と科学利用の間で激しい論争を巻き起こした。

ユネスコの暫定リストに載るキンバリーの岩絵は、もはや過去の遺物ではない。

人類の神経進化の鍵を握る「生きた実験場」だ。

ある者は脳疾患の治療に応用できると期待し別の者は軍事転用を警戒した。

しかし長老は言う。

「ワンジナは護る者だ。彼らは『水の記憶』を通じて人間が自然と再び繋がる時を待っている」

ニューロンと雷雲の共鳴

エリックは最後の実験に臨んだ。

洞窟内でグウィオン・グウィオンのダンスを再現しワンジナの壁画の前に跪く。

すると外では乾期の空に突然の雷雲が湧き上がった。

雨粒が赤い大地を打つ音は、まるで4万年前の祖先の鼓動のようだ。

彼の脳波計は、前頭前皮質と扁桃体の間に未知の周波数の同期を検出した。

これは「共感覚」の域を超え、土地そのものと神経が同期する「地球感覚(テラセプション)」の瞬間だった。

キンバリーの岩絵はアボリジニのアートでも遺産でもない。

人類が次の段階へ進化するために必要な沈黙したニューロンの設計図

そう氣付いた時、エリックの耳にジョニーの声が響いた。

「お前はもう『見る者』ではない。『聞く者』だ」そして口を持たないワンジナの絵が初めて「笑った」。

コメントを残す