教科書で学ぶ公式の歴史の裏側に語られることのなかった真実が数多く眠っていることを忘れがちだ。

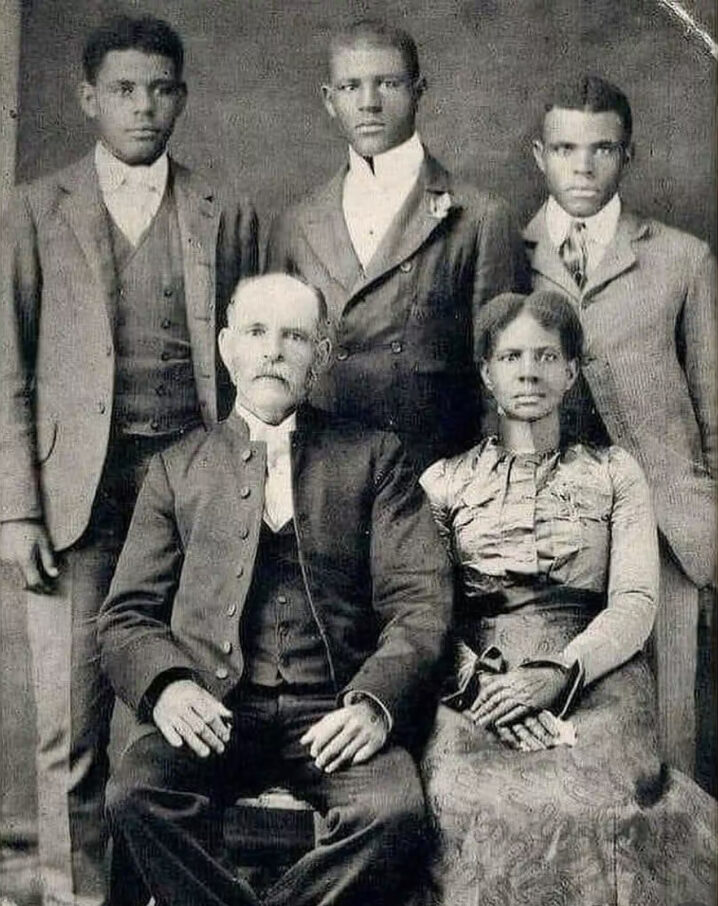

ジム・ターナーとキャリー・ターナーの物語は、まさにそんな歴史の闇に葬られかけた忘れてはならない人間の記録である。

1900年代初頭のアメリカ合衆国テネシー州ヘニングという町で一人の白人男性と黒人女性が育んだ。

ジム・ターナーは地元の裕福な白人家庭に生まれながらも時代に逆行するように黒人の学校教師キャリーと結婚する。

当時のテネシー州ではジム・クロウ法と呼ばれる人種隔離法が施行され異人種間の結婚は法律で禁じられていた。

それどころかクー・クラックス・クラン(KKK)の発祥地として知られるこの地域では、そんな行為は死を意味することもあった。

にもかかわらず、二人は愛を選んだ。

キャリーはフィスク大学という歴史的黒人大学の卒業生として教育によって黒人コミュニティを啓蒙する使命を持った女性だった。

彼女はアレックス・ヘイリーの祖母であるシンシア・マレー・パーマーと共にヘニングでパーマー・ターナー学校を設立し黒人教育の機会を与え続けた。

ジムはそんな彼女の信念と強さに心打たれ自らの特権的な立場を危険にさらすことも厭わなかった。

彼らが直面した現実は過酷だった。

白人社会からは裏切り者として白眼視され黒人社会からも複雑な眼差しで見られることがあった。

それでも二人は三人の息子を立派に育て上げ次男のハーディンは当時としては稀な黒人医師として成功を収める。

これは家族の成功話ではない。

人種差別という名の狂氣に満ちた時代において人間の尊厳が決して消え去らないことを証明する希望の物語なのである。

この物語が問いかけるものは深い。

なぜ人類は自らと異なるものを恐れ排除しようとするのか。

なぜ普遍的な感情さえ社会の規範によって制限されねばならないのか。

ターナー家の写真に写る彼らの眼差しは、これらの問いを現代に力強く投げかけ続けている。

歴史は常に勝者によって書かれてきた。

しかし真の歴史とは権力者の功績ではなくターナー家のような無名の人々の日常の積み重ねの中にこそ存在する。

彼らは何も特別なことをしたわけではない。

ただ家族を守り、信念を貫いただけである。

だが、それがまさに最も勇氣ある行為だったのだ。

アレックス・ヘイリーは『ルーツ』の中で彼らの物語を「ワーナー家」として描いた。

これはフィクションではなく歴史に埋もれた真実を後世に伝えるための作家としての使命だった。

ヘイリー自身がヘニングで育ちキャリーと祖母の絆を目の当たりにしていたからこそ、この物語を世に送り出す責任を感じたに違いない。

この物語から何を学ぶべきだろうか。

確かに法律上の人種差別はなくなった。

社会にはまだ目に見えない障壁が数多く存在する。

異なる人種、異なる国籍、異なる思想を持つもの同士が理解し合うことの難しさは今も変わらずそこにある。

ターナー家の物語は、そんな現代社会に対する抗議でもある。

彼らがかつてそうしたように人類もまた自らの内なる偏見と向き合い、違いを恐れずに向き合う勇氣を持たねばならない。

愛とは感情ではなく、そうした意志的な選択の積み重ねなのだ。

この物語は決して過去のものではない。

現代においても続く人種間の緊張や社会的不平等の中でジムとキャリーの選択は新鮮な驚きをもって人類に語りかける。

真実とは常に時代の規範に挑戦するものだからだ。

彼らは法律違反というレッテルを貼られながらも人間として最も自然な感情に従ったまでである。

この物語を語り継ぐ意味は歴史の記録を超えている。

それは人類がより良い未来を築くための羅針盤なのである。

過去の過ちから学び、より包括的で公正な社会を創造する責任がある。

ターナー家の物語は、そのための道しるべとして輝き続ける。

一人ひとりが自分とは異なる他者に対して心を開く勇氣を持つこと。

それがターナー家が遺した最も大切な教訓ではないだろうか。

彼らが1900年代初頭の暗い時代に灯した希望の灯りは燃え続けている。

その火を消さないために人類に何ができるかを考えて欲しい。

真実は時に苦く、受け入れるのが難しいこともある。

しかしそれに向き合うことでしか人間は本当の意味で進歩することはできない。

ターナー家の物語は、そのことを提醒し続けるのである。

コメントを残す