ここに歴史の表皮を剥ぎ取り燦然と輝く真実の核心を曝け出そう。

サヴォイア家とスタピーニージ狩猟館にまつわる物語は権力と美学そして人間の欲望が織りなす深遠な叙事詩なのである。

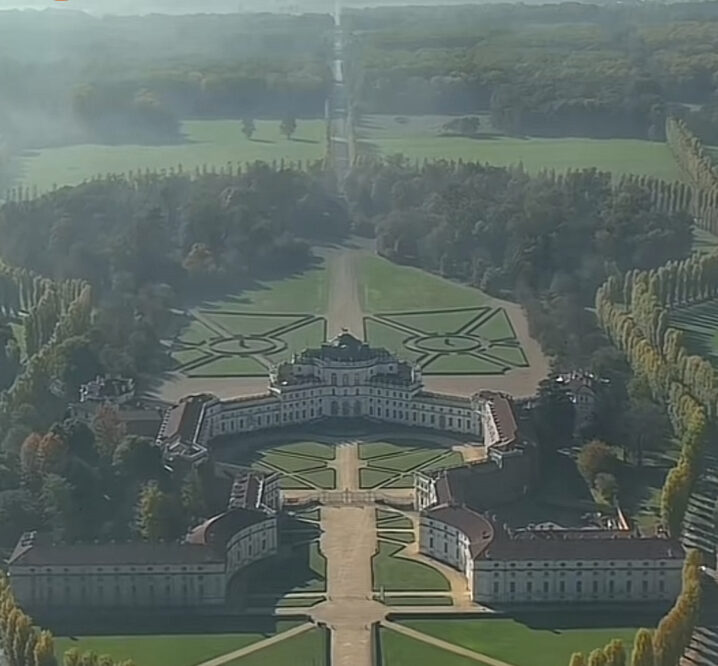

「果てしない直線」これはサヴォイア家がピエモンテの地に刻み込んだ物理的かつ精神的な軌跡そのものを指す。彼らはアルプスの山岳地帯という本拠地からイタリア半島の肥沃な平野へ、そしてヨーロッパの大国たちがひしめく政治舞台へと文字通り「一直線」に躍り出ようとしたのである。その野望の結晶がトリノを起点とし郊外へと延びる「王権の回廊」と呼ばれる一連の宮殿群なのだ。これは領土拡大の戦略的な「線」であると同時に自らの正統性と栄光を視覚化するための「権威の軸」であった。そして、この回廊の終点あるいは頂点として位置づけられるのがスタピーニージの狩猟館なのである。

ここは都市の喧騒から離れた「聖域」として王権の最も華やかで、そして最も私的な側面を表現するために設計された。

スタピーニージ狩猟館は1729年サルデーニャ王ヴィットーリオ・アメデーオ2世の命により当代随一の建築家フィリッポ・ユヴァッラの手で着工された。この館が「狩りのための別荘」であったと考えるのは大きな誤解である。それはサヴォイア家が数世紀かけて培ってきた政治的・文化的資本の集大成にして宣言文なのであった。その建築様式はバロックの系譜を引きつつも中央の楕円形ドームから放射状に伸びる翼廊の構成は非常に独創的であり周囲の広大な狩猟林と一体化するように計算されていた。これは自然を征服し同時に調和する王権の理想的な姿を石と漆喰で表現したのである。外観の壮大さはさることながら内部の空間はさらに圧巻だった。「鹿の間」を中心に展開される諸室はロココ様式の極致とも言うべき官能的で繊細な装飾で埋め尽くされている。繊細な漆喰彫刻、天井いっぱいに広がる神話的なフレスコ画、きらめくシャンデリアそして優雅な調度品の数々。ここでは狩猟という本来は血と土にまみれる野性的な行為が極上の洗練と享楽のための舞台装置へと昇華されている。

この一見した矛盾、つまり「狩猟」という原始的な行為と「宮廷」という最も人工的な空間の融合こそがスタピーニージの本質を物語る。当時の絶対王政下において狩猟はスポーツや娯楽ではなかった。それは王がその支配領域を実際に踏みしめ、その豊かさを確認する儀式的行為であった。広大な森は王の領地そのものの象徴であり、そこで行われる狩猟は王による自然支配のパフォーマンスであった。さらに重要なのは、この狩猟館が外国の要人や国内の貴族たちを招いて行われる大規模な社交と外交の場として機能した点である。トリノの王宮では形式ばった硬い交渉が、ここスタピーニージでは狩猟後の酒宴や舞踏会といったくつろいだ雰囲気の中で、より柔軟に深く進められた。絹とベルベットに身を包み輝く室内を歩く人々の会話の端々に国家の命運がかかっていたのである。つまり、この館は王権の「もう一つの顔」すなわち硬直した儀式の裏側にある生き生きとした政治と人間関係のルツボであった。

そして「ヨーロッパで最も高貴な王族」という自己認識も、この場所を理解する上で欠かせない。サヴォイア家は、その起源を11世紀に遡る由緒正しい家系としての自負を持ち続けてきた。周囲の大国に翻弄されながらも巧妙な外交と時には戦争によって公国から王国へと地位を上げ最終的にはイタリア統一という大業を成し遂げる原動力となった。この「古さ」と「連続性」が彼らの権威の源泉であった。スタピーニージのような豪華絢爛な建築物は、その長い歴史によって裏打ちされた「高貴さ」を可視化するための文化的な投資だったのである。それはハプスブルク家やブルボン家といった他のヨーロッパの王族たちに対し「我々もまた同等の、いやそれ以上の文化的洗練と権威を持つ」と主張する石造のメッセージであった。

したがってスタピーニージ狩猟館はサヴォイア家という一族の「夢」の結晶体なのである。それはアルプスの小領主に過ぎなかった家が数百年の時を経てヨーロッパの表舞台に立とうとするその過程で抱いた栄光と優雅さ、そして権力への切なる願望を見事に形象化している。1997年、ユネスコ世界遺産として「サヴォイア家の王宮群」の一つに登録されたことは、その普遍的な価値が認められた証左である。この館の静謐な美しさの中に、かつてここで繰り広げられた外交の駆け引き、狩りから帰還した王の歓声、夜更けまで続いた宴の笑い声そしてヨーロッパの歴史を動かそうとした数々の決断の息遣いを感じ取ることができるのである。

それは石と絵画と空間に封じ込められた生々しい歴史のドラマそのものなのである。

コメントを残す